ブロックチェーン技術を活用したWeb3により、国内外問わずビジネス展開が可能になりつつあります。国内では需要が低いビジネスや、BtoBでしか実現できなかったプロジェクトでも、グローバルビジネスを視野に入れれば実現できる可能性がでてきました。

そこで、本記事ではWeb3領域で起業や新規事業開発を検討している方に向けて、Web3のビジネスモデルについて解説していきます。さらに、Web3ビジネスをサポートするサービスや、活用事例についても紹介しています。

目次

Web3のビジネスモデルとは?

Web3はブロックチェーン技術を用いた次世代のインターネットです。さまざまな技術が開発され、多くの業界で活用されています。とくに、Web3は下記の要素がビジネスとの相性が抜群です。

- 分散性の高さ:複数のコンピューターで情報を管理・共有する

- 取引の透明性の高さ:すべての参加者が同じ情報を確認できる

- セキュリティの高さ:現実的に改ざん・不正利用ができない

さらなる生産性向上や透明性の高いビジネスを目指すために、グローバル企業や資金が潤沢な大企業がWeb3システムを取り入れています。このような背景から、Web3の需要が高まり、さまざまなビジネスモデルが展開されています。

Web3ビジネスが持つメリットや特徴

Web3をビジネスに展開すれば、さまざまなメリットがあります。今までは挑戦できなかったグローバルなビジネスや、地球規模のプロジェクトにも参入できるかもしれません。ここでは、Web3ビジネスが持つメリットや特徴を紹介します。

自律分散的な稼働

Web3は、P2P(ピアー・ツー・ピアー)と呼ばれる仕組みを採用したネットワークです。中間業者を挟まずに自動的に契約・決済ができるネットワークが存在するため、企業・個人間、あるいは個人間での取引が自律的におこなうことができ、手数料や手間の削減が期待できます。

P2Pネットワークではサーバーを介さずにノード(パソコンやスマートフォンなどの端末)同士が、情報を自律分散的に管理・共有します。

従来方式(Web2)では、企業のサーバー・プラットフォームを経由しなければ、取引・各サービス利用ができませんでした。Web3方式では、余分な手数料を必要としない自由な取引ができるため、ビジネスが活発になる可能性が高いでしょう。経済活動を加速させる要因になるかもしれません。

セキュリティの向上

プラットフォームのセキュリティ向上に大きく貢献しているのもWeb3の特徴です。Web3を支える技術「ブロックチェーン」により、透明性の高いやり取りができます。

ブロックチェーンは「分散型台帳」とも呼ばれ、各取引内容などを記録したブロックが連なった構造をしています。ブロックには非常に難しい暗号を組み込んでいるため、容易に内容を改ざん・不正はできません。現在のスーパーコンピューターをもってしても、ブロックチェーンの暗号を突破するのは能力不足といわれるほどです。

ブロックチェーン技術を活用すれば、ハッキングやサイバー攻撃などのリスクを小さくできる可能性があります。Web2のシステムと比較しても、セキュリティ面が非常に優れているといえるでしょう。

小規模ビジネスが可能

Web3は分散型のネットワークを形成し、世界中の人と繋がっています。世界中のニーズに応えられるため、ビジネスチャンスが飛躍的に増えることが予想されます。たとえ、小規模のビジネスであっても、世界中の需要にアクセスできれば、売上を伸ばせる可能性があるでしょう。

とくに、既存のブロックチェーンを利用して発行したトークンを利用することで、新しい経済圏を生み出せます。いちからブロックチェーンシステムを開発する必要がなく、開発コストを抑えられるメリットもあります。

グローバル展開が容易

Web2でも海外サイトなどは閲覧でき、ビジネスに活かすことはできます。しかし、国や提供企業によってはサービスの利用が制限されるケースも少なくありません。とくに、グローバルな決済になれば高い手数料に悩まされます。総合的に考えて、Web2では十分なビジネス展開ができているとはいえないでしょう。

Web2とWeb3の違いは『Web1・Web2・Web3それぞれの違いとWeb3の6つの実用例を解説』をご覧ください。

Web3のプラットフォームは分散化を実現しており、多くの場合、従来の中央集権的なシステムと比べてより分散的な構造を持ちます。これらのプラットフォームで発行される暗号資産・NFT・トークンなどを利用することで、グローバル展開を視野に入れたビジネスやプロジェクトが実現可能です。さらに、手数料も抑えられるためWeb3は非常に優秀です。各国の銀行を通さずに、ダイレクトに個人・企業に送金ができます。

Web3のビジネスモデル5選

Web3には、ビジネス展開ができる魅力的な要素が多く含まれています。さまざまな要素を活用できれば、事業の売上アップも狙えます。ここでは、Web3のビジネスモデルについて触れていきます。

NFT

NFT(Non-Fungible Token)とは、代替不可能な唯一無二の価値をもつデジタルデータです。ブロックチェーン技術でデジタルアート・動画・音楽・ゲームアイテムなどに固有の価値をつけてNFT化します。仮に偽造品・コピー品が大量に流出してしまっても、NFTであれば即座に真贋を判断でき、オリジナルの価値を損なうことがありません。

多くのNFTは、デジタルデータを売買できるプラットフォーム「NFTマーケットプレイス」で取引されます。プラットフォームごとに使用できる暗号資産が異なる場合がありますが、ネットワーク上でグローバルなビジネスを展開する上では重要な仕組みといえるでしょう。国内での事例としては、下記が挙げられます

<NFTの活用事例>

- デジタルクリエイター作のVRアート販売

- ダンスユニットの3Dデータ販売

- NFTゲームで使えるデジタルカードの販売

DeFi

DeFi(Decentralized Finance)は、ブロックチェーン技術によって構築された金融サービスです。日本語では「分散型金融」と呼ばれ、銀行や証券会社のような中央集権型の金融機関を介さずに取引できます。中央集権型のサービスと比較すると、即座に送金でき、手数料が安価という特徴があります。

また、スマートフォン・タブレットなどだけで完結できることもDeFiの魅力です。専用アプリをダウンロードしてウォレット(口座)を開設する必要がありますが、簡単に海外のDeFiとのやり取りも可能になるでしょう。

<DeFiの活用シーン>

- DEX:分散型の暗号資産取引所

- レンディングサービス:暗号資産の貸し借りによって利息を得るサービス

- ステーキング:PoS・DPoSのコンセンサスアルゴリズムを持つ暗号資産を預けるだけで利息を得るサービス

メタバース

メタバースはネットワーク上に作られた仮想空間を指します。自分の分身となるアバターを操作してユーザーとコミュニケーションがとれるプラットフォームです。近年の技術向上により、よりリアルな仮想空間を楽しめるようになりました。

厳密にいえば、メタバース自体はWeb3のネットワークでなくても活用できるプラットフォームです。しかし、Web3技術と組み合わせれば、ネットワーク上でのデジタルデータのやり取りが可能です。発想次第では、今までにない画期的なビジネスモデルが展開できるのではないでしょうか。

<メタバースとWeb3をかけ合わせた活用事例>

- メタバース上の取引にNFTを活用する

- Web3上のコミュニティをメタバースで開催する

- メタバース上のECサイトでショッピング

- 不動産の内見をメタバースでおこなう

DAO

DAO(Decentralized autonomous organization)は特定の管理者が存在しない、誰もが自由に参加・管理できる組織を指します。DAOは組織そのものを指しますが、活用次第ではビジネスに応用することも可能です。最近では、クリエイター・サポーター・地方再生・SNS(SocialFi)・社会貢献・ゲームなどさまざまな業界をDAOで運用するケースが増えています。

DAOはブロックチェーン技術を基としているため、組織運営・取引で改ざん・不正ができません。非常に透明性の高い組織運営ができるのがメリットです。ビジネスに対しての価値観が異なるメンバーがいるようなプロジェクトでも、スムーズに運営できるでしょう。

<DAOの活用事例>

- 空き家のシェアハウス事業をDAOで運営する

- NFTマーケットプレイスをDAOで展開する

トークン発行

ここでのトークンとは、既存のブロックチェーンを利用して発行した暗号資産を指します。目的に応じてさまざまな種類があり、活用できればトークンエコノミー(経済圏)を形成できます。

トークン発行が伴うプロジェクトは、多くはDAOで運営されています。運営形態はさまざまで、メタバース・ブロックチェーンゲーム・SNSなどで幅広く活用されています。

Web3で起業するときに留意すべき点

Web3は、ブロックチェーン技術を基盤にした次世代のインターネットとして注目されています。起業家にとっても新たなビジネスチャンスを提供しますが、成功するためにはいくつかの重要なポイントに留意する必要があります。

技術的理解とスキルの習得

Web3は、スマートコントラクト、分散型アプリケーション(DApps)、およびブロックチェーン技術を活用するため、これらの技術に関する深い理解が不可欠です。技術的な知識を持つチームメンバーを確保するか、起業家自身が学ぶことが重要です。

セキュリティへの配慮

ブロックチェーン技術は高いセキュリティを提供しますが、スマートコントラクトのバグや脆弱性が問題になることがあります。セキュリティ監査を実施し、安全性を確保することが不可欠です。また、ハッキングや詐欺からユーザーを守るための対策も重要です。

規制環境の理解

Web3に関連する規制は国や地域によって異なり、しばしば変動します。暗号通貨やトークンの発行に関する法律、データプライバシー、消費者保護などの規制を理解し、遵守することが求められます。専門家のアドバイスを受けることも有効です。

ユーザー体験の向上

Web3技術はまだ発展途上であり、ユーザー体験が従来のweb2サービスに比べて複雑な場合があります。ユーザーフレンドリーなインターフェースを設計し、ユーザーが直感的にサービスを利用できるようにすることが成功の秘訣となります。

コミュニティの構築

Web3プロジェクトはしばしばコミュニティ主導で進化します。プロジェクトに関心を持つコミュニティを形成し、積極的にフィードバックを受け入れることで、プロダクトの改善やユーザーエンゲージメントを促進することができます。

持続可能なビジネスモデルの設計

Web3のビジネスモデルは、トークンエコノミーや分散型ネットワークを活用する独自のものです。持続可能で収益性のあるモデルを設計し、長期にわたって成長可能なビジネスを構築することが重要です。

イノベーションと適応力

Web3の技術と市場は急速に進化しています。常に最新の動向を把握し、技術の進化や市場の変化に迅速に対応する能力が求められます。

これらの点を考慮し、準備を整えた上でWeb3ビジネスに取り組むことで、成功の可能性を高めることができます。

Web3ビジネスモデルの事例紹介

現在では、多くのWeb3ビジネスがローンチされています。ここでは、Web3ビジネスの事例を紹介します。

【NFT】NOT A HOTEL

NOT A HOTEL株式会社が運営する「NOT A HOTEL」は、不動産業界でNFTを活用しているサービスです。購入したNFT物件を自宅・別荘・ホテルに切り替えながら運用できます。

現在は販売を終了していますが、過去にはNOT A HOTELが発行するメンバーシップ会員権をNFT化しています。メンバーシップ会員になれば、ユーザーは一日単位でNOT A HOTELを利用できたり、NOT A HOTELが開催するイベントに参加できたりしました。

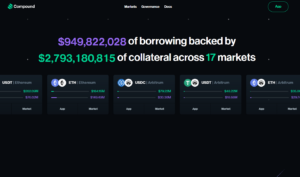

【DeFi】Compound

「Compound(コンパウンド)」は、ユーザー同士で暗号資産の貸し借りをおこなえるレンディングサービスです。レンディングとは、ユーザーから預けた暗号資産をプールしておき、暗号資産を借りたいユーザーに貸し与える仕組みを指します。

Compoundは2018年にローンチされてから、特定の管理者不在で運営が続いています。DeFiレンディングサービスとして先駆的な存在といえるでしょう。

ユーザーは預け入れた暗号資産で利息を得られるほか、預け入れる暗号資産の種類によってはCompoundのガバナンストークン(COMPトークン)を獲得できることが特徴です。

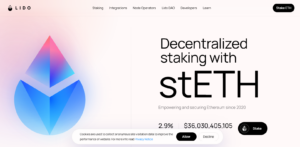

【DeFi】Lido

「Lido(リド)」は、DeFi(分散型金融)プラットフォームを提供するリキッドステーキングサービスです。リキッドステーキング(流動性ステーキング)は、ブロックチェーン上に一定期間ステーキングしつつ、同時に債権トークンを受け取れる仕組みです。

ステーキングとレンディングとの大きな違いは、預け入れた暗号資産の使い道です。レンディングでは、DeFiや取引所などが預かった暗号資産の使い道は運用機関に任されています。

対して、ステーキングでは預け入れた暗号資産の使用目的はブロックチェーンの運営のみに使われます。利息を得るには暗号資産を一定期間預けなくてはいけない制約はありますが、一般的にはレンディングサービスよりも利息がいいといわれています。

Lidoではイーサリアム(ETH)を預けると、同価値のLido Staked ETH(stETH)というトークンを発行しています。2024年現在でのstETHの用途は、ステーキングサービスや取引所の流動性マイニングに使用可能です。

【メタバース】Decentraland

「Decentraland(ディセントラランド)」は、メタバースとWeb3を組み合わせたプロジェクトです。メタバース空間であるDecentraland内の施設を利用して、ユーザー同士でコミュニケーションをとったり、イベントに参加したりできます。

Decentralandがユーザーを惹きつけている理由は、クリエイター機能も充実していることでしょう。ゲーム開発経験がない人でも、専用ツールで簡単にアイテムやコンテンツを作成可能です。作成したアイテム・コンテンツ、さらにはゲーム内で所有する土地でさえもNFTマーケットプレイスで売却できるコンテンツを作り上げています。

【メタバース】The Sandbox

出典:https://www.sandbox.game/ja/

「The Sandbox(ザ・サンドボックス)」はDAOを採用したブロックチェーンゲームです。メタバース空間で土地を購入して、アイテムやコンテンツなどを作成して自由に遊べます。

ユーザーは所有する土地やアイテム・キャラクターなどをNFT化して、プラットフォーム上で売買でき、収益を上げることも可能です。収益目的でThe Sandboxをプレイする人も一定数いるため、長期間プレイしてもユーザーが離れないような仕組みが充実しているのではないでしょうか。

【DAO】美しい村DAO

出典:https://beautiful-village.org/

「美しい村DAO」は、各町村がさまざまなコンテンツをNFTとして発行して、過疎地を持ち上げていくユニークなプロジェクトです。人口の増加、地域課題解決・経済循環を狙ったプロジェクトをWeb3技術で作り上げています。

加盟町村数は2023年6月で59町村あり、NFT化したデジタル村民証を所有すればリアルな村民と同じサービスを受けられます。具体的な実績では、2024年8月に鳥取件智頭町で現地ツアーイベント「デジタル村民の里帰り」をNFT化して販売しました。

【トークン発行】【DAO】MakerDAO

暗号資産を担保に「DAI」という暗号資産型ステーブルコイン(トークン)を発行する分散型自律組織がMakerDAOです。ステーブルコインとは、法定通貨などと連動するように設計された暗号資産を指し「1DAI=1米ドル」を目標価格として設定しています。

Web3ビジネスの課題

最近ではWeb3業界の環境が改善されつつあります。結果、多くの大企業・グローバル企業がWeb3技術を用いてビジネス展開するようになりました。しかし、より多くの企業に導入してもらうには、さらなる改善が必要でしょう。ここでは、Web3ビジネスの改善すべき課題に触れていきます。

法整備の遅れ

2018年から浸透しているWeb3.0は、比較的新しいデジタル技術です。国内では法整備が追いついていないのが現状でしょう。結果、Web3を取り扱うグローバル企業やベンチャー企業は、国内ではなくグローバルビジネスを展開している傾向です。

ただ、政府もWeb3推進を積極的に進める動きも見られます。ゆるやかな対応かもしれませんが、業界が急速に発展していけば追随するように法整備をおこなっていくことが予想されます。

ブロックチェーンの数の多さ

事業者によってビジネスの目的が異なるため、各団体からさまざまなブロックチェーンが生み出されています。世界で運用されているプラットフォームの数は非常に多く、既存のブロックチェーン技術を採用するにしても「どれが最適なブロックチェーンか」判断に苦しむのが現状でしょう。

くわえて、各ブロックチェーン同士の互換性がないのもWeb3が浸透しない理由のひとつです。しかし、ニーズに応えるように、互換性の問題を解決するプラットフォームも開発されています。実装すれば異なるブロックチェーンを接続でき、各ブロックチェーンの壁を超えた自由な取引が期待できます。

ユーザーのリテラシー

国内でWeb3は浸透しきっていない新技術です。新たな知識や技術を習得する必要があります。一般消費者がWeb3に対するリテラシーが育つまでは、長い時間が必要です。

とくに、ブロックチェーン技術は改ざんが不可能な技術ゆえに、取引の訂正ができません。また、秘密鍵(パスワードのようなもの)を紛失した場合には、ウォレットにアクセスができず、保有していた暗号資産をすべて失ってしまいます。

Web3やブロックチェーンのリテラシーがなければ、大きなトラブルが発生してしまうでしょう。Web3ビジネスを展開する場合には、不慣れな人でもWeb3のリテラシーが学べる仕組みが必要になります。

Web3で起業するときに活用できるサービス例

Web3ビジネスに参入しようとした際に、いちからブロックチェーンをプログラムするのは非常に手間やコストがかかるのが現状です。しかし、そのような問題を解決するために、Web3ビジネスをサポートするサービスも展開されています。

NFT発行サービスの利用

「NFTの発行」とは、デジタルデータに固有のIDをつけ、所有権を示すデジタル証明書を作成する工程です。NFTのデジタル証明書を作成するには、NFT発行サービスを利用するのがおすすめです。

HAZAMA BASE

ノーコードでNFT・トークンの発行し、DAOを展開可能できるweb3ソリューションサービスを探している事業者は「HAZAMA BASE」をチェックしてみましょう。ブロックチェーン開発に複雑な言語を用いたプログラミングをせずに、低コストでweb3ビジネスを展開できます。

基準となるブロックチェーンは独自技術の「HAZAMA」です。販売方法・決済手段・手数料形態などあらゆるカスタマイズができます。NFTの取引で発生する手数料(ガス代)もなく、低コストで運用できる特徴が魅力です。2022年5月にローンチしてから内閣官房や自民党青年局などの政府案件や、多くの上場企業にサービスを提供しています。

HAZAMA BASEの詳細はこちら

NFTマーケットプレイスの活用

NFT発行とNFTマーケットプレイスは、厳密にいえば異なる仕組みです。NFTマーケットプレイスは、NFTの売買・作成ができるプラットフォームを指します。ここでは、NFTマーケットプレイスの活用できるプラットフォームを紹介します。

NFT INFINITY

「NFT INFINITY」は、株式会社80&Companyが運用する独自のNFTマーケットプレイスを構築できるパッケージシステムです。NFTマーケットプレイスを開設するために必要な機能が備わっています。低コスト・短期間でNFTマーケットプレイスをローンチしたい事業者へおすすめです。

NFT INFINITYの詳細はこちら

HEXA(ヘキサ)

メディアエクイティ株式会社が運営する「HEXA(ヘキサ)」は、日本最大級のNFTマーケットプレイスです。暗号資産やウォレットが不要で、日本円でNFTを購入や発行ができます。

また、NFTマーケットプレイスは「HEXAメタバース」とも連動し、購入したNFTはHEXA LANDや自分のメタバース部屋に飾ることもできます。クレジットカードからNFTを購入できる仕組みを導入し、Web3に慣れていない人にも気軽にWeb3とメタバースを楽しんでもらう構想です。

HEXAの詳細はこちら

Web3向けの経理・会計サービスの利用

Web3ビジネスを運営するには、暗号資産に対応する経理や会計についても充実していなければビジネスを展開するのは難しいでしょう。ここでは、Web3向けの経理・会計サービスを紹介します。

Aerial Web3 Accounting

「Aerial Web3 Accounting」は、Web3事業における暗号資産の管理・経理をサポートする会計システムです。ブロックチェーンの知識がなくても、取引所やブロックチェーンでの取引データを自動取得し、会計ソフトと連携します。スタートアップから上場企業まで幅広く対応し、Web3ビジネスの複雑な経理処理を自動化します。

Aerial Web3 Accountingの詳細はこちら

暗号会計RIKYU

株式会社RIKYUが運営する「暗号会計RIKYU」は、ウォレット連携から損益計算、会計処理までをおこなえる法人向けの暗号資産会計システムです。ブロックチェーンの知識がなくても直感的な操作で暗号資産会計ができる特徴があります。

暗号会計RIKYUのメリットは、複数のウォレットでもアドレスを入力するだけで、取引内容を自動で取得できることでしょう。あらゆるタイプのウォレットに対応しているため、簡単に暗号資産の一括管理をしたい場合におすすめです。

暗号会計RIKYUの詳細はこちら

まとめ

ビジネスチャンスさえ掴めれば小規模でもビジネスを展開できるのが、Web3のメリットです。複雑なプログラミングを必要とせずに、簡単にWeb3プラットフォームを作成できるサービスも充実してきています。Web3環境が進んでいるグローバルビジネスで、サービスの需要が見込めれば成果が残せるでしょう。

MCB Web3カタログについて

MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。

- 「Web3関連事業の展開を検討しており、サービスの活用を行いたい」

- 「Web3関連の起業にあたり、専門家との相談を行いたい」

など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。

MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

web3ニュースレター

web3ニュースレター