ブロックチェーン技術と暗号資産が急速に普及する中で、システムが大量のデータや取引要求に柔軟に対応するための『スケーラビリティ』の重要性が再認識されています。

ユーザーが安心して利用できるサービスを提供するためには、取引遅延や高騰する手数料といった現実的な課題を解決することが不可欠です。

本記事では、スケーラビリティの概念から、ビットコインやイーサリアムが直面する具体的なスケーラビリティ問題の事例とその背景について詳しく解説します。この記事を通じて、ブロックチェーンにおけるスケーラビリティとそれに伴って発生しているスケーラビリティ問題に関する全体観を把握できます。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

スケーラビリティとは

スケーラビリティ(Scalability)は一般的なIT用語として存在しています。その意味としては、システムやソフトウェアが負荷や需要の増大に対して柔軟に対応できる能力を指しています。技術的な観点から見ると、ネットワークやサーバーのリソースが増加した際に、処理速度や効率が低下することなく拡張(スケール)可能であるかどうかが問われます。例えば、オンラインショッピングサイトがセール期間中に急激なアクセス増加に対処できるかどうかは、システムのスケーラビリティに大きく依存していると言えます。

スケーラビリティの重要性

スケーラビリティは、システムの成長と発展を左右する重要な要素です。特にビジネス環境においては、特定のサービスの成長に伴ってユーザー数や取引件数が増加する中で、システムが安定してサービスを提供できるかが成功の鍵となります。実際、過去に大規模なオンラインプラットフォームがアクセス集中によりダウンし、企業に甚大な損失をもたらした事例があるため、スケーラビリティの向上は不可欠な課題となっています。

例えば、2016年にリリースされたスマートフォン向けゲーム『Pokémon GO』は、リリース直後に想定をはるかに超えるユーザーアクセスが集中し、サーバーのキャパシティ不足から一時的にログインやゲームプレイができなくなる事態が発生しました。この出来事は、アクセス集中時のシステムの脆弱性がもたらす影響を示している代表的な事例です。

出典元:https://x.com/PokemonGoApp/status/751514304365473792

スケーラビリティとブロックチェーンの関係

ブロックチェーン技術は、その分散型構造ゆえにデータの安全性と透明性を提供していますが、一方で分散処理の仕組みがスケーラビリティのボトルネックとなることがあります。各ノードが同じデータを共有し、それぞれのデータが正しいかどうか検証するプロセスが必要であるため、ネットワーク全体でのトランザクション処理速度に制限が生じるのです。

ブロックチェーン業界においてこのような問題は『スケーラビリティ問題』と呼ばれており、開発者コミュニティやプロジェクトによりこの問題を解決してブロックチェーンの性能向上を目指す技術革新が進められています。このような活動により生まれた技術が複数あり、現実の運用事例としては当該技術を利用して迅速な取引処理が実現されています。

当該技術の代表事例としては、ビットコインにおけるライトニングネットワーク、イーサリアムにおけるレイヤー2が挙げられます。これら技術の概要については、本記事後半にて解説いたします。

スケーラビリティと暗号資産(仮想通貨)の関係

暗号資産(仮想通貨)は、ブロックチェーン技術を基盤とするため、スケーラビリティの影響を大きく受けます。暗号資産の送金において、トランザクションの増加に伴ってブロックチェーンネットワークが混雑すると、処理速度の低下やトランザクション手数料(ガス代)の高騰といった問題が発生する可能性があります。

たとえば、ビットコインにおいては取引件数の増加が原因で承認待ちの取引が発生し、ユーザーの利便性が損なわれた事例があるため、スケーラビリティの向上は暗号資産の信頼性確保に直結すると言えるでしょう。

スケーラビリティ問題とは

スケーラビリティ問題とは、システムが高い需要に対応できず、処理速度の低下やサービスの停止といった問題が発生する現象を指します。これは、急激なアクセスやトランザクションの増加に対して、ネットワークやシステムのリソースが不足することで引き起こされます。特にブロックチェーンの場合、各ブロックに含められるトランザクション数が限られているため、利用者が増加すると取引の承認が遅れるといった具体的な問題が現れるのです。

スケーラビリティ問題が起こる原因(仕組み)

スケーラビリティ問題が発生する原因は、主にシステムの設計や運用に起因します。ブロックチェーンの構造上、全ノードが全てのトランザクションを検証する仕組みが採用されているため、各ブロックに含まれる情報量に限界があることが大きな要因となります。

さらに、ネットワーク全体で同期を取るための時間や通信量が増大することも、スケーラビリティの低下を招く要因です。具体的には、ビットコインのブロックサイズが固定されていることが、トランザクションの処理能力に直接的な制限を与えている例として挙げられます。

ビットコインのスケーラビリティ問題

ビットコインは、世界で初めて開発された暗号資産であり、その安全性や改ざん耐性が高く評価されているため、企業や個人投資家からの信頼を集めてきました。しかしその一方で、ビットコインは設計上の制約からスケーラビリティに関する多くの課題を抱えています。特に、ネットワークが処理できるトランザクション数が限られていることが、利用者の増加に伴って深刻な問題を引き起こしてきました。

2017年にビットコインの取引量は急激に増加し、ブロックサイズが1MBに固定されている設計がボトルネックとなりました。この制限により、1ブロックあたりに含めることができる取引数が限られ、結果として取引が取り残される状況が頻発しました。

取引が承認されるまでの待ち時間が長引いたため、ユーザーは自分の取引を早く処理してもらうために、より高額な手数料を支払わざるを得なくなりました。実際、当時の平均取引手数料は急騰し、数十ドルに達するケースもあったことが報告され、これがユーザー間で大きな不満となりました。

出典元:https://www.cnbc.com/2017/12/19/big-transactions-fees-are-a-problem-for-bitcoin.html

また、この混雑状態は単なる技術的問題に留まらず、ビットコイン全体の信頼性に疑問を投げかける事態へと発展しました。取引の遅延が頻発することで、実店舗での決済や国際送金など、時間が命とされる利用シーンにおいてビットコインが採用されにくくなる懸念が広がりました。こうした状況を受け、ビットコインコミュニティでは、ネットワークの効率を改善するためのさまざまな議論が活発化しました。

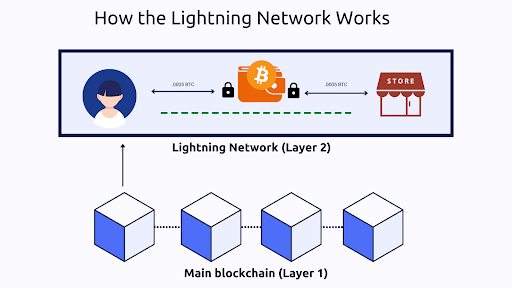

上記のような状況の中で生み出された技術が、トランザクションのデータ構造を見直すことでブロックにより多くの取引を詰め込むことを可能にする『Segwit(セグウィット、Segregated Witness)』と、オフチェーンでの即時決済を実現する『ライトニングネットワーク』です。これらの技術は、ビットコインブロックチェーンの負荷を軽減し、トランザクションの承認速度を改善するための有望な解決策として注目されているため、ビットコインにおけるスケーラビリティを解決する施策の代表例として挙げられます。

出典元:https://www.bitpay.com/blog/what-is-the-lightning-network

イーサリアムのスケーラビリティ問題

イーサリアムは、スマートコントラクト機能の普及により多様な分散型アプリケーション(DApps)が展開されるプラットフォームとして急速に成長しました。しかしながらその普及の反面、ブロックチェーンネットワーク上のトランザクションが急増し、結果として取引の遅延や手数料の高騰といったスケーラビリティ問題に直面しています。

こうした問題を解決するために、イーサリアムのスケーラビリティ向上に向けたさまざまな取り組みが進められています。

まず、Polygon PoS(旧Polygon、ポリゴン)やGnosis Chain(ノーシスチェーン)などのサイドチェーンの導入が挙げられます。サイドチェーンとは、イーサリアムのメインネットから一部のトランザクションをオフロード(外部処理)し、独自のコンセンサスアルゴリズムを用いて高速かつ低コストな取引処理を実現する仕組みです。

Polygonは、DAppsがイーサリアムのセキュリティを一定程度享受しながらも、取引のスピードと手数料の低減を図ることができるため、実際に多くのプロジェクトで採用されています。特に日常的な少額決済において迅速な処理を可能にしており、実用性の高いスケーリング手法として注目されています。

さらに、Optimistic Rollupを基にしたレイヤー2ソリューションも大きな注目を集めています。レイヤー2ソリューションとは、トランザクションデータを一括してオフチェーンで処理し、その結果をメインチェーン(イーサリアム)に書き込むことで、処理の効率化を実現する技術です。

Optimism(オプティミズム)やArbitrum(アービトラム)といったOptimistic Rollupの技術を用いたレイヤー2ブロックチェーンは、トランザクションの検証において『不正が発覚しない限り正しい』という楽観的(Optimistic)な仮定を置くことで、メインチェーンの負荷を大幅に軽減しつつ、必要な場合にはオンチェーンでの検証プロセスを介してセキュリティを確保しています。

これにより、数百から数千件のトランザクションを一括して処理できるため、従来のイーサリアムブロックチェーンに比べて大幅に高速で安価な取引が可能となっています。

また、zkRollupを基にしたレイヤー2ソリューションも急速に進化しています。zkRollupは、ゼロ知識証明を利用して、オフチェーンで処理されたトランザクションの正確性を短い証明(Proof)としてメインチェーンに投稿する仕組みです。

zkSync(ジーケーシンク)やStarknet(スタークネット)、Scroll(スクロール)といったプロジェクトは、この技術を活用しており、高い処理能力とセキュリティを両立させることができるため、特に高頻度取引が求められる環境において有望な解決策とされています。ゼロ知識証明技術の採用により、Optimistic Rollupよりも迅速なファイナリティ(トランザクション確定)を実現できる点も評価されています。

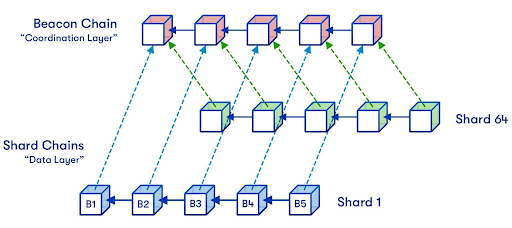

さらに、その他の解決手法としては、Sharding(シャーディング)の技術も注目されています。従来のブロックチェーンでは、全てのノードがすべてのトランザクションを処理するため、ネットワーク全体の処理能力が制限されるという問題がありました。これに対して、Shardingはブロックチェーンを複数の『シャード』と呼ばれる小さな部分集合に分割し、各シャードが独自にトランザクションの検証と処理を行う仕組みを指しています。

つまり、ブロックチェーン全体を一つの巨大な台帳として扱うのではなく、各シャードごとに部分的な台帳を持たせることで並列処理が可能になり、全体としてのスループットが大幅に向上するのです。イーサリアム2.0への移行プロセスの一環として、Shardingの実装が計画されており、これにより長期的にはさらなるスケーラビリティの向上が期待されています。

出典元:https://vitalik.eth.limo/general/2021/04/07/sharding.html

これらの多角的なアプローチにより、イーサリアムはスケーラビリティ問題に対して大幅な改善が進められており、ユーザー体験の向上が期待されています。各技術は、異なるトレードオフや実装上の課題を持ちながらも、今後のイーサリアムエコシステム全体の発展に大きく寄与すると考えられています。

まとめ

この記事では、スケーラビリティの基本概念から、その重要性、さらにはブロックチェーンや仮想通貨、具体的にはビットコインとイーサリアムにおけるスケーラビリティ問題までを幅広く解説しました。

各ブロックチェーンが直面するスケーラビリティ問題は、取引遅延や手数料の高騰などの側面で、ユーザー体験に直接的な影響を及ぼしており、それを解決するために多様なアプローチが生み出されています。

今後もこれらの取り組みが進展し、より効率的で拡張性の高いネットワークが実現されることで、暗号資産の利用範囲がさらに拡大し、デジタル経済全体の発展に大きく寄与することが期待されます。

MCB Web3カタログについて

MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。

- 「自社のWeb3事業でオンチェーン分析を始めたいが、何から準備していいか分からない。」

- 「ブロックチェーン活用に向けたコンサルティングサービスを探しているが見つからない」

など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。

MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

web3ニュースレター

web3ニュースレター